引 言

在行政糾紛中,行政相對人對行政機關的具體行政行為不服,想要維權時,會面臨著行政復議和行政訴訟的選擇,會困惑怎么有兩個選擇?我應該選擇哪個?是否雙選?如果僅僅告訴他,行政復議屬于行政系統內部監督,行政訴訟則是司法監督,是遠遠不夠的,現筆者結合實務處理和法律規定,從概念界定、程序選擇的規定、行政復議對行政訴訟的影響等梳理兩者,供讀者初步了解其背后的法律規則和選擇策略。

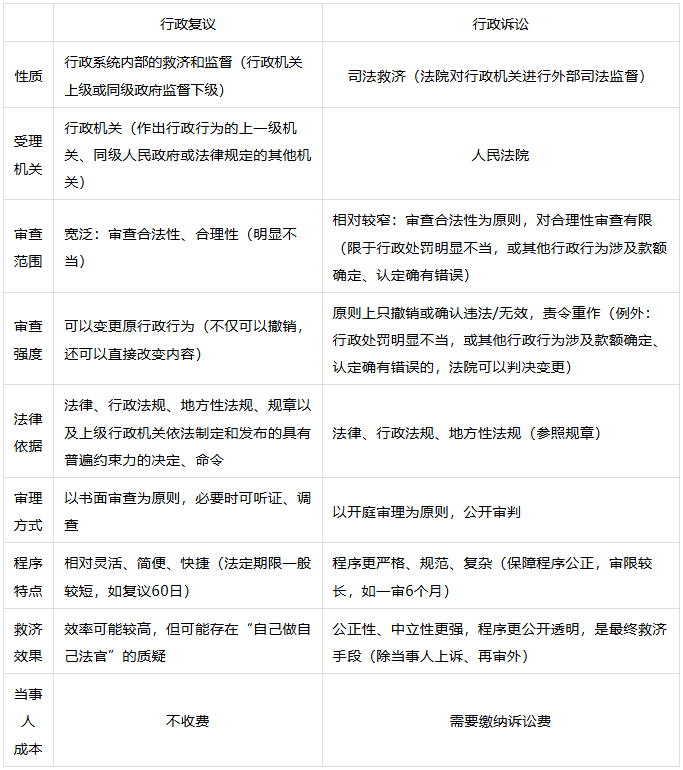

一、概念界定

(一)法律概念

行政復議和行政訴訟是我國公民、法人或其他組織(行政相對人)認為行政機關的具體行政行為(例如:行政處罰、行政許可、行政強制、行政征收等)侵犯其合法權益時,依法尋求救濟的兩條法律途徑。

行政復議:是行政機關系統內部的層級監督和救濟制度。通俗講就是“找上級機關(或本級政府)評評理”。

行政訴訟:是國家司法機關(人民法院)依照司法程序對行政機關的行政行為進行外部監督和審查的制度。通俗說就是“到法院打官司告官”。

(二)立法目的

行政復議:為了防止和糾正違法的或者不當的行政行為,保護公民、法人和其他組織的合法權益,監督和保障行政機關依法行使職權,發揮行政復議化解行政爭議的主渠道作用,推進法治政府建設,根據憲法,制定本法。

行政訴訟:為保證人民法院公正、及時審理行政案件,解決行政爭議,保護公民、法人和其他組織的合法權益,監督行政機關依法行使職權,根據憲法,制定本法。

以上可以看出兩者的根本目的均是監督和保障行政機關依法行使職權保護公民、法人和其他組織的合法權益。

二、關于程序選擇的法律規定

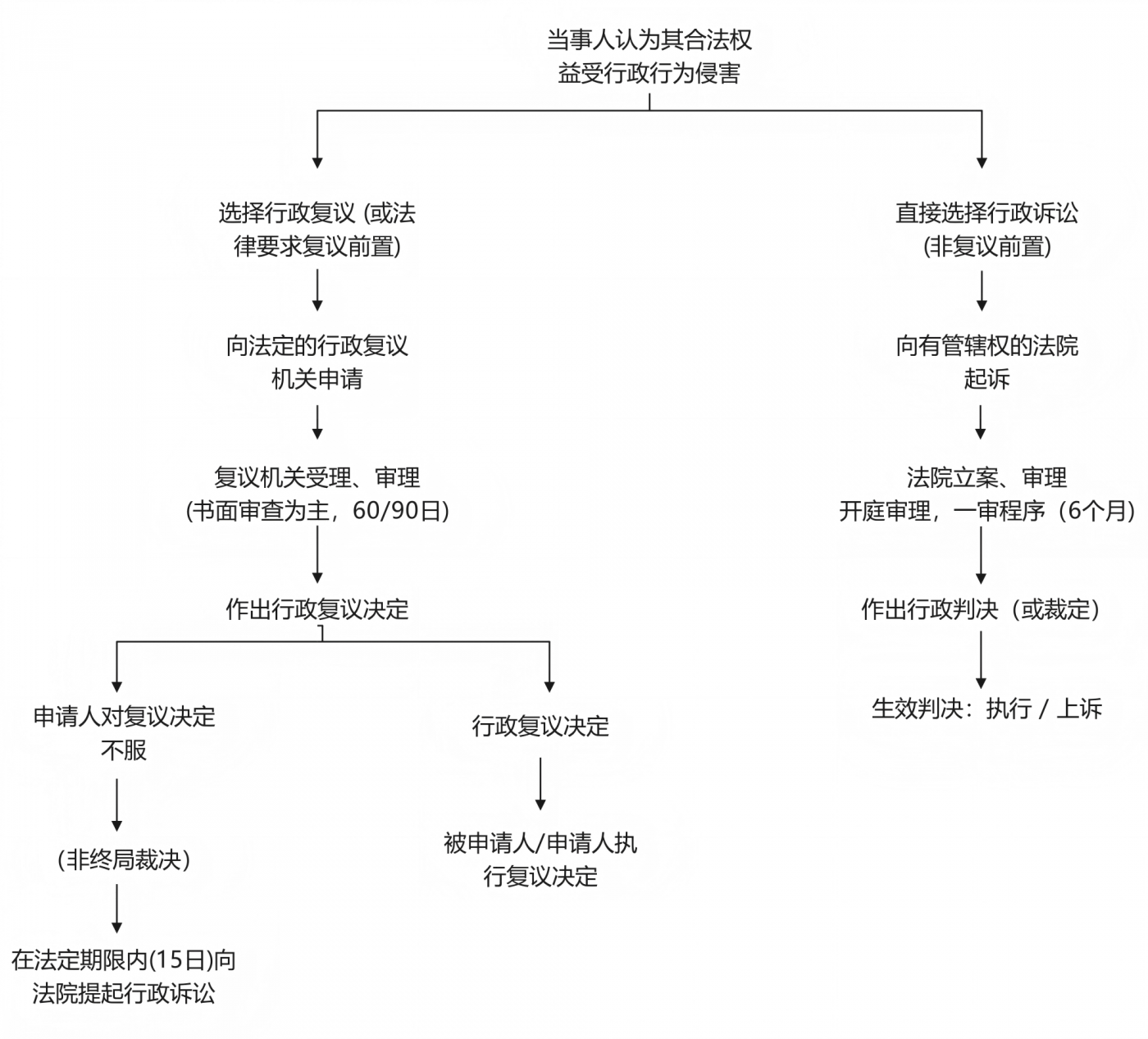

(一)復議前置

在特定法律、法規明確規定的情況下,對某些行政行為不服,必須先向行政復議機關申請行政復議。只有在對行政復議決定不服時,才能再向人民法院提起行政訴訟。(例如:《行政復議法》第23條規定的自然資源權屬確權、納稅爭議等特定案件等)。

(二)擇一選擇

除復議前置情況外,申請人可以選擇直接提起行政訴訟,也可以選擇先申請行政復議。選擇復議后,對復議結果不服的,可以在法定期限內向法院起訴(法律規定的行政復議最終裁決除外)。

申請人申請行政復議,行政復議機關已經依法受理的,在行政復議期間不得向人民法院提起行政訴訟。當事人向人民法院提起行政訴訟,人民法院已經依法受理的,不得申請行政復議。

在大多數情況下,當事人有選擇權(復議或訴訟),但選擇復議后對結果不服通常還能訴訟(復議前置情況除外),選擇訴訟后一般不能再回頭申請復議。

(三)復議終局

極少數案件法律規定由行政復議作出最終裁決,不能再起訴(通常涉及國家主權或特定領域)。

三、行政復議結果對行政訴訟被告選擇的影響

(一)復議維持:當事人起訴時,原機關和復議機關是共同被告。

(二)復議改變(含撤銷、變更、確認違法等):當事人起訴時,復議機關是被告。

(三)復議不作為:當事人可以選擇起訴原機關不作為,也可以起訴復議機關的不作為。

五、行政復議、行政訴訟流程圖

六、行政復議和行政訴訟的選擇建議

(一)希望效率、便利

如果對行政行為合理性質疑大,可優先考慮行政復議。復議機關通常是上級主管部門,可能更熟悉相關領域的業務,審查合理性更有優勢;其次,行政訴訟原則上只審查合法性,而復議還能審查合理性,這意味著對明顯不當的行政處罰,通過復議解決可能更徹底。

(二)質疑合法性

如果對行政行為的合法性有強烈質疑,或追求更強程序保障,希望法院裁決,或者對復議結果預期不樂觀,可以直接或復議后選擇行政訴訟。行政訴訟的程序保障和司法終局性更受信賴。

(三)注意程序銜接因行政復議審理期限較短,加之復議機關在維持原行政行為時作為共同被告的法律規定,許多當事人在衡量考慮后,更傾向于放棄行政復議程序,直接啟動行政訴訟程序,這樣也能獲得更長的準備時間。如先行選擇復議的話,需要提醒的是,程序銜接上最復雜的是起訴期限計算問題,很多當事人容易忽略復議后起訴的15日時限,結果錯過維權時機。

綜上,筆者認為應根據案件具體情況、當事人訴求(更關注效率還是更關注程序公正、終局結果)、法律的規定(尤其是否復議前置),以平衡專業性和實用性來綜合抉擇。

律師介紹